Vol.138 タイのパッケージ事情と意匠法制度の違い

海外でのデザイン保護はどうなっているのでしょうか?

今回の「知財くんがゆく」のテーマは、「タイのパッケージ事情と意匠法制度の違い」についてです。タイ・バンコクで活動をされている、西村あさひ法律事務所(バンコク)齊藤良平弁理士に解説をしてもらいました。 (編集・文責:デザイン保護委員会)

◆このページに限らずVol.1~これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。無断転用はお断りいたします。引用の場合は引用部分を明確にし、出所の明示をお願いいたします。

(ロゴデザイン:大谷啓浩)

知財くんがゆく 第8回

タイのパッケージ事情と意匠法制度の違い

西村あさひ法律事務所(バンコク) 齊藤良平弁理士

タイのパッケージデザインは日本のパッケージデザインとどう違うのでしょうか?タイのバンコクに海外赴任して約1年が経ち、タイのパッケージ事情と日本との意匠法制度の違いについて私が思うところをご紹介します。

タイのパッケージ事情

タイのパッケージ事情について説明する前に、まず、タイと日本の商環境の違いについて説明します。タイは、過去の調査で人口の1%が66.9%の富を所有する「世界一不平等な国」と報道される程、日本と比較すると貧富の格差があります。

また、タイは国内に在留している外国人の割合が日本と比べても多く、タイでは観光が主要かつ基幹産業といえるほどの位置付けを持っていることもあって、タイ国内でタイ人以外の外国人に接する機会は、日本で外国人に接する機会と比べると、とても多いように感じています。さらに、タイのバンコクは、アメリカのロサンゼルスに次いで世界で2番目に日本人が多く住んでいる都市です。そのため、バンコクにいると日本人に会わない日はありません。

したがって、タイでは、富裕層、低所得層、一般消費者、外国人が入り乱れる形でマーケットを構成しており、タイのパッケージデザインもこれに対応する形で工夫されているように思います。

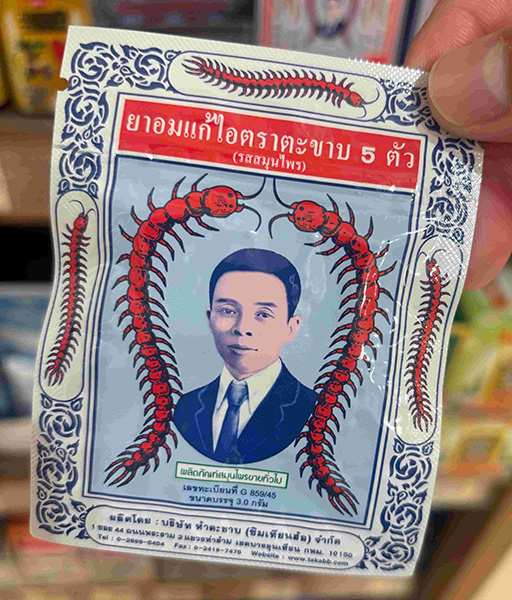

例えば、1の写真はタイ人の愛好するヤードム(嗅ぎ薬)のパッケージです。タイ語、英語、中国語が使用されており、多国籍対応されていることがわかります。また、2の写真はタイで古くから愛されているという駄菓子の包装用容器ですが、ここでも英語がタイ語と併記されていました。

1.ヤードム(執筆者撮影)

2.駄菓子の包装用容器(執筆者撮影)

その他に、全体的な傾向として、赤色やオレンジ色等のカラフルなデザインや王室や寺院をイメージさせる象・金色・黄色が好まれている傾向があるように感じます。3の写真はスーパーのお米売り場の写真ですが、日本の売り場よりカラフルだと思います。タイ人は可愛いものが好きで、日本同様キャラクターが包装用容器に多く使用されているのも特徴的かと思います。4の写真はキャラクターとコラボした飲料のパッケージ写真です。

3.スーパーのお米売り場(執筆者撮影)

4.飲料のパッケージ(執筆者撮影)

5の写真はミントタブレットの写真ですが、ハーブを含む商品等、健康に関する商品についてはタイらしい?デザインもあります。

5.ミントタブレット(執筆者撮影)

その他、ナイトマーケットやカフェ等ではパッケージデザインによって集客を図ろうとしているものも見受けられます。

6.ナイトマーケットのマンゴースムージーとワッフル(執筆者撮影)

7.タイティーの容器。容器上部の急須にドライアイスと水を入れた状態で手渡され、立ち上る煙を見て視覚的にも楽しむことができる仕掛けになっている。(執筆者撮影)

日本との意匠法制度の違い

まず、タイでは模倣品の流通量が圧倒的に多く、街を歩いていれば容易に模倣品の販売を確認することができます。日本で意匠出願をする場合には競合他社への牽制を意図するケースが多いものと思われますが、タイでは模倣品への対応を念頭に意匠出願のご相談を頂くことも多いのが特徴的です。

タイの意匠法制度と日本の意匠法制度は大きく異なっており、タイでは意匠について特許法の中で規定されています。日本で認められているような部分意匠・関連意匠・組物の意匠等多様な出願方法は認められておらず、意匠全体に関する出願のみ認められています。

保護期間も「出願から10年」であり、日本の「出願から25年」と比較すると短いです。

したがって、タイの意匠法制度は、日本と比較すると、シンプルな制度になっています。なお、意匠保護を拡充するため、現在特許法の改正が議論されています。

このような法制度の差異について意匠出願時に特に気をつけるべき主なポイントしては、①新規性喪失の例外適用の対象範囲、②出願公開の時期、③図面要件です。

①タイでは新規性喪失の例外規定が適用される対象として、政府後援又は公認のタイ国内で開催された博覧会で展示をした場合のみが規定されていて、日本より対象となる範囲が限定されています。そのため、意匠を公開する前に意匠出願を行っておくことが望ましいです。

②タイにおいては意匠出願後、出願が形式的な要件をクリアしていると、公告料の支払いを求められ、料金を支払うと自動的に出願内容が公開されます。したがって、意匠の公開タイミングをコントロールしたい場合にはタイの代理人と相談の上出願手続きを進める必要があります。

③タイでは図面の鮮明性さがかなり厳格に求められるため、日本の意匠出願で使用して問題なかった図面だとしても、もっと線を太くすること等を求められるかもしれません。ただ、これは出願後に日本より緩やかに補正することが認められています。

ASEANにおける知財保護の考え方

タイの知財の話をすると、今はまだタイに事業進出していないので知財の出願をしなくても良いと思います、と言われることがあります。日本で働いていたときにそのようなコメントをもらうと、私もそうですね、と素直に同意していました。しかし、タイに来て、その目覚ましい成長ぶりを目の当たりにし、ASEAN各国の実質GDP成長率が日本の倍以上あることを踏まえて、今は将来のマーケットとして考慮しなくて大丈夫か、必ず確認するようにしています。

特に意匠は出願の時点において新規なものでなくては登録が認められません。そのため、意匠を公開するタイミングで、以後10年間タイにおいてその意匠を実施することがないか、考える必要があります。10年先まで見通すのは決して簡単な話ではありませんが、大事な意匠を守るかどうか、判断できるチャンスは今しかないのです。

まとめ

デザインと法の両方を意識することでタイ市場での可能性をより広げられるものと思います。タイでは権利行使が日本よりしやすい面もあり、日本とタイ、どちらの法制度も良いところと悪いところがある、というのが2つの国の実務に携わっている感想です。

タイと日本の間の文化的・社会的・法制度的な違いをしっかりと理解してデザインとその保護の戦略を考えていくことが重要だと思います。

(※本コラムの内容は、執筆者の所属する組織の見解ではなく、 執筆者の個人的な見解です。)

今回のコラムについて、ご意見、ご感想などなどありましたらぜひデザイン保護委員会までお寄せください。

(公社)日本パッケージデザイン協会 事務局

デザイン保護委員会「知財くんがゆく」宛

info@mail.jpda.or.jp